وليد وأليس: هكذا عرفنا زياد (6)

بعد وفاة حبيبنا زياد، قرّر وليد دكروب وأليس بيطار رثاءه على طريقتهما الخاصّة. في الحلقة السابقة، حدّثانا عن إحدى أشهر أغنيات راحلنا الحبيب: «بلا ولا شي». أمّا في هذه الحلقة، فيحلّ محمد صالح ضيفاً علينا، ليفكّك لنا، بحنكة، محاورات زياد للموسيقى.

حوارية طويلة تُقدَّم إليكم على شكل سلسلة، تستعرض سيرة الفنان زياد الرحباني بأسلوب غير تقليدي، وتستكشف تأثيره في فردين من جيلين مختلفين.

الحلقة السادسة

كتابة أليس بيطار ووليد دكروب

أليس:

ما رأيك يا وليد لو نطلب من صديقك محمد صالح أن يكون ضيفنا ليخبرنا كيف تأثر زياد بالمؤلف الألماني باخ، وكيف تظهر تأثيرات موسيقى الباروك في أعمال زياد؟

وليد:

فكرة رائعة. لا أعتقد بأنّه سيمانع.

محمد:

أشكركم على هذه الدعوة اللطيفة يا أصدقاء.

سأبدأ فوراً بالإجابة دون مقدّمات.

واقع الأمر، أن هناك درجة لا بأس بها من التشابه بين موسيقى الباروك والجاز. في موسيقى الباروك (لا سيما في الحقبة ما قبل باخ)، كان المؤلفون الموسيقيون يكتبون المصاحبة (أي اللحن المرافق الذي يُعزَف باليد اليسرى على آلات المفاتيح مثل الهاربسكورد والبيانو) على مفتاح «فا». كانت تُكتب في صيغة أرقام رومانيّة تُعبّر عن تغيّر التآلفات وفقاً للّحن الذي يسير بالتوازي في الأوركسترا.

هكذا، يترك المؤلّف الموسيقي الحرية لعازف الآلة (عادةً الهاربسكورد) كي يرتجل في نفس إطار التآلفات التي تعزفها الأوركسترا.

لا تعتمد موسيقى الباروك على عازف يلتزم حصراً بالنصّ الموسيقي، إنما، وبشكل أساسي، على موسيقي قادر على التأليف اللحظي، أي «الارتجال» الذي يحدث في التو واللحظة. يعيش الموسيقيون على المسرح حالة إبداعية لحظية غير متكررة، تختلف باختلاف الحالة الوجدانية، ويرتبط ذلك فقط بآلة الهاربسكورد، إذ يلتزم بقية العازفين بالنصّ الموسيقي المكتوب. يعود ذلك فيما أتصوّر إلى أنّ المؤلّف نفسه عادةً ما كان يعزف هذه الآلة أثناء أداء مؤلَّفه، ولم يكن بحاجة لأن يكتب تفاصيل ما يحدث في المصاحبة لأنه يرتجل الجزء الخاص به كل مرة.

أمّا باخ، ولو أنه لم يكن «مخترع» تعدد الأصوات (البوليفوني)، إلا أنه كان أعظم من أبدع في الصيغ والقوالب المختلفة لتعدد الأصوات. ولا أذكر مؤلِّفاً موسيقياً آخر كان له هذا الكمّ من الفوجات (Fugues).

أليس:

ألا تشرح لنا، ما هي الفوجا؟

محمد:

الفوجا هي قالب موسيقيّ متعدد الأصوات يعتمد على ما يسمى بالكونترابنط (Counterpoint) وهو اللحن واللحن المضاد. قالب الفوجا هو أساس الموسيقى الكلاسيكية والرومانتيكية والمعاصِرة، وأي موسيقى مكتوبة، لما يتضمنه هذا القالب من عمق ذهني للموسيقى المكتوبة.

بمعنى، وهنا أرجو التركيز، لأهميّة ودقّة الكلام:

الموسيقى دالّة في الزمن، تتحرك، تبدأ وتنتهي. شأنها شأن الزمن الذي يمضي به عقرب الثواني، الذي لا، ولن يتوقّف حتى نهاية العالم. لكن، إذا دوّنّا الموسيقى على الورق، يمكننا إذن قراءتها وتثبيتها إذا شئتم، لكي نتمكّن من «رؤيتها» ثابتة، ومتحرّرة من الزمن. حينها يمكننا أن نطوّعها وأن نفكّر في كيفيّة خلق موسيقى موازية، بشكلٍ عامودي، تستطيع أن توفر لنا تعدّداً صوتيّاً و«تآلفات» يمكننا التحكّم فيها وكتابتها ودراستها وتغييرها وتطويرها ومراكمتها، قبل عزفها حيّةً على المسرح.

من حفلة زياد الرحباني في «مركز المنارة» (القاهرة الجديدة) - 2018

الفوجا هي علاقة اللحن بلحنٍ مضاد، له شخصية مستقلة يقابل اللحن الأول، فلا يصاحبه، وإنما يمشي معه بالتوازي ليخلق ما يشبه الحوار بين لحنين، أو ثلاثة، أو أربعة أو أيّ عدد نشاء. بمعنى أن باخ كان بإمكانه أن يسمع في داخله ألحاناً تتصارع وتتحاور وتتوازى أو تنقلب أو تمشي بالعكس إلى آخر كل الحيل والتكنولوجيا التي ابتكرها باخ في فوجاته ومؤلفاته المختلفة.

هذا تحديداً ما كان يعتمل في ذهن زياد، بمعنى أننا نستمع في إبداع زياد الرحباني إلى رغبته المستمرّة في البحث عن حوار داخلي ما بين الألحان المختلفة، وما بين الصوت والموسيقى المصاحِبة، التي لا يريدها زياد أن تكون مصاحِبة فقط، بل يريد أن تكون ذات شخصيّة مستقلّة تتبادل الأدوار مع الصوت البشري، أو مع بعضها البعض.

ربما، ما كان ينقص زياد هو الدراسة الأكاديميّة المنتظمة التي تضعه على طريق الكتابة بآليات وتكنولوجيا مختلفة، كانت ستجعله في مكان آخر تماماً. لكن الموهبة المتوهّجة للغاية لدى زياد الرحباني جعلته ينهل زهرة من كلّ بستان، فكنا نستمع إلى أفكاره الموسيقية الواضحة والمتحققة وندرك ما يرغب في إيصاله لنا، ونفهم أنه مخترع ومبتكر لتداخُلٍ، ليس فحسب ما بين اللحن واللحن المضاد، إنّما أيضاً ما بين القوالب، وما بين الموسيقى الشرقية وموسيقى الجاز، وما بين موسيقى الجاز والكلاسيك، وما بين الموسيقى والصوت بشكله العام الواسع…

عالم زياد الرحباني هو عالم يتسع لكل شيء. لصوت إغلاق باب (مقطوعة المعمل)، أو مشاجرة في حانة (شو عدا ما بدا)، أو لأصوات حيوانات أليفة في الريف (ما شاورت حالي)، أو لأصوات أشخاص يهمهمون ويوَتوِتون (حبيتك الأولى من ألبوم معرفتي فيك)، أو لصوت بروفة مع فيروز...

هذا التناغم ما بين أنواع الأصوات المختلفة وما بين الألحان وما بين الأنسجة المختلفة لأصوات الآلات التي كان زياد يستخدمها، يعيدُنا إلى إبداع باخ، لكن بصورة عصريّة مختلفة، استوعب زياد خلالها فكرة «تعدّد الأصوات/البوليفوني»، من منظور أوسع.

هكذا، أصبحنا جميعاً نستمع إلى هذا العالم الصوتي الذي يجود علينا زياد به، ونعيش معه مفهومه الصوتي وترجمته وتعبيره عمّا يدور في عالمه الداخلي. بنظرة أشمل، حتّى بالاستماع إلى برنامج «العقل زينة»، نجد أنّ تعدّد الأصوات، أو تعدّد القوالب، داخل الحلقة، وتنوّع المشاهد الساخرة التي أحياناً ما تتضمن كوميديا تعتمد بشكل أساسي على «التنغيم الصوتي»، وعلى درجة من السخرية المبطّنة، حتى في أكثر الجمل والنصوص جديّة؛ كل هذا يندرج أيضاً تحت ذلك العالم، الفوضوي ربّما، من «الفوجات»، وتعدّد الأصوات، وتضادّها، لتنتج في نهاية المطاف لوحة موسيقية متناغمة (هارمونية) لسيمفونية زياد الرحباني الصوتية الإنسانية.

أليس:

يا سلام! لقد أبدعت في الشرح يا محمد!

وليد:

وأغنيت حوارنا بإضافتك الأكاديمية القيّمة.

محمد:

بالحقيقة يا أصدقائي، دائماً ما أكرّر بأنّ التعريف الأقرب والأحبّ إلى عقلي للفنّ عموماً، هو أنّه «علاقة كل الأشياء بكل الأشياء». زياد الرحباني هو التجسيد الحقيقي لهذا التعريف عن الفنّ.

شكراً على الاستضافة، وشكراً لأنكم تقومون بهذا المجهود القيّم لتسليط الضوء على محبوبنا جميعاً، زياد الرحباني.

إلى اللقاء بمحطّات أخرى…

أليس:

حسناً وليد، انتهت سنة 86. ماذا بعد؟

وليد:

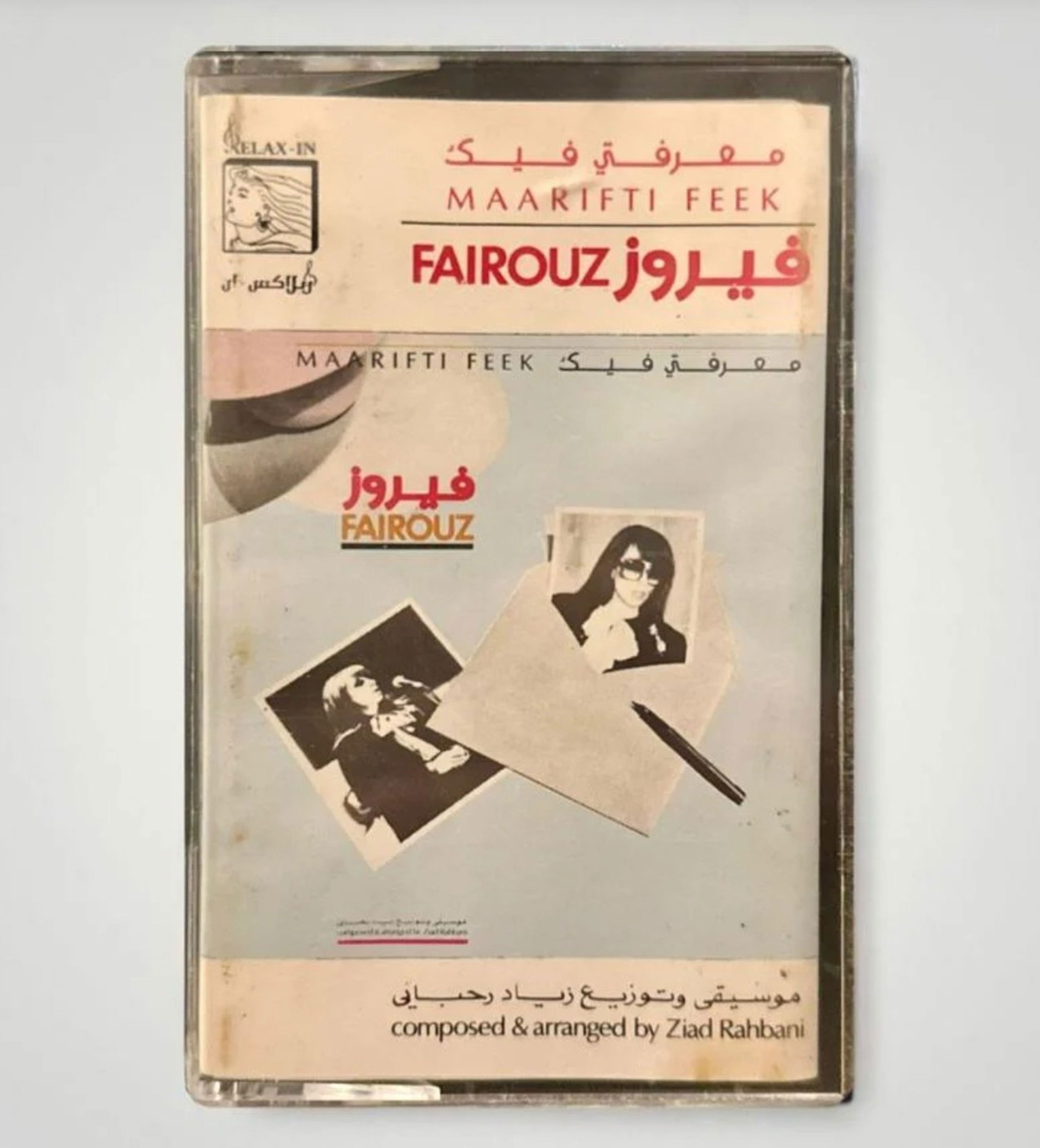

حلّت سنة 87 بطبيعة الحال. وصار لدينا «معرفتي فيك».

أليس:

الله الله!

وليد:

هل يمكنكِ يا أليس أن تحزري ما أكثر ما لفتني في كاسيت «معرفتي فيك»؟

أليس:

كعيت…

غلاف كاسيت «معرفتي فيك» - 1987