وليد وأليس: هكذا عرفنا زياد (11)

بعد وفاة حبيبنا زياد، قرّر وليد دكروب وأليس بيطار رثاءه على طريقتهما الخاصّة. في الحلقة السابقة، تطرّقا إلى مسيرة زياد المسرحيّة، أمّا في الحلقة الجديدة، فيستقبلان المخرج المسرحي والأكاديمي كريم دكروب، ليتعمّقا معه في أعمال زياد المسرحيّة.

حواريّة طويلة تُقدَّم إليكم على شكل سلسلة، تستعرض سيرة الفنان زياد الرحباني بأسلوبٍ غير تقليدي، وتستكشف تأثيرَه على فردَيْن من جيلَيْن مختلفَيْن.

الحلقة الحادية عشرة

كتابة أليس بيطار ووليد دكروب

وليد:

ما رأيكِ يا أليس، أن نستعينَ بصديق جديد للإجابة عن سؤالك؟

أليس:

عظيم!

من سيكون هذه المرة يا ترى؟

وليد:

لنرحّب بضيفنا الكريم - كريم دكروب.

أليس:

مفاجأة سارّة!

وليد:

اسمحي لي، عزيزتي أليس، أن أعرفك بشقيقي كريم، والذي أتيتُ على ذكره في حلقاتنا السابقة.

أليس:

لقد حدّثتني عنه، وكنت متشوّقة فعلاً لاستضافته كي نستمع معاً إلى ما يخبّئه لنا عن مسرح زياد.

كريم:

يسعدني أن أكون معكما، وعسى أن يكون وجودي مفيداً.

وليد:

لا شك لدينا بذلك.

لنبدأ بسؤال أليس في الحلقة السابقة:

لماذا لجأ زياد إلى هذا الأسلوب من الحوارات والتقطيعات في «ثلاثية الشعب العنيد»؟ وماذا كان يريد أن يقول؟

كريم:

حسناً، فلندخل مباشرةً في الموضوع.

بالحقيقة، وبالرغم من الاختلاف الكبير في الأسلوب والمعالجة الدرامية بين مسرحياته السابقة و«ثلاثية الشعب العنيد»، كما سمّيتموها، أجد رابطاً خفيّاً ما بين «فيلم أميركي طويل» بالذات، و«بخصوص الكرامة…». يكمن هذا الرابط، باعتقادي، في مفهوم التوزيع الأوركسترالي الذي برع فيه زياد.

أليس:

ماذا تعني بهذا المفهوم في سياق المعالجة الدرامية؟

كريم:

فلنبدأ أولاً بالشكل، وتحديداً من هندسة خشبة المسرح.

لنَعُد بالزمن إلى ما قبل «فيلم أميركي طويل» بقليل، أي إلى مسرحية «بالنسبة لبكرا شو؟».

عُرضت هذه المسرحية في مسرح/سينما «أورلي»، أما «فيلم أميركي طويل» فعُرضت في مسرح «جان دارك». والفرق كبير ما بين المسرحين. يكمن هذا الفرق في هندسة خشبة المسرح، وبالتحديد في النسبة ما بين العرض والعمق بينهما. خشبة مسرح «أورلي» قليلة العرض، ولديها عمق لا بأس به، أمّا خشبة «جان دارك» فواسعة وقليلة العمق، أشبه بشاشة السينما 16/9. بالتالي من الصعب تصميم السينوغرافيا والحركة على خشبة بهذه المواصفات.

وليد:

بالمناسبة، كان زياد يعمل في ذلك الوقت مع السينوغراف غازي قهوجي، المتخصص ذو الخبرة الواسعة في مجاله. وزياد كان ميّالاً بالفطرة في عمله المسرحي إلى الواقعية المفرطة، لا بل الطبيعية. فلم يكن لدى قهوجي هامشاً كبيراً للإبداع والتصميم. البار في «بالنسبة لبكرا شو؟» كان باراً حقيقياً، مع إصرار زياد على إحضار ماكينة بيرة درافت حقيقية على سبيل المثال. كل شيء كان طبيعياً.

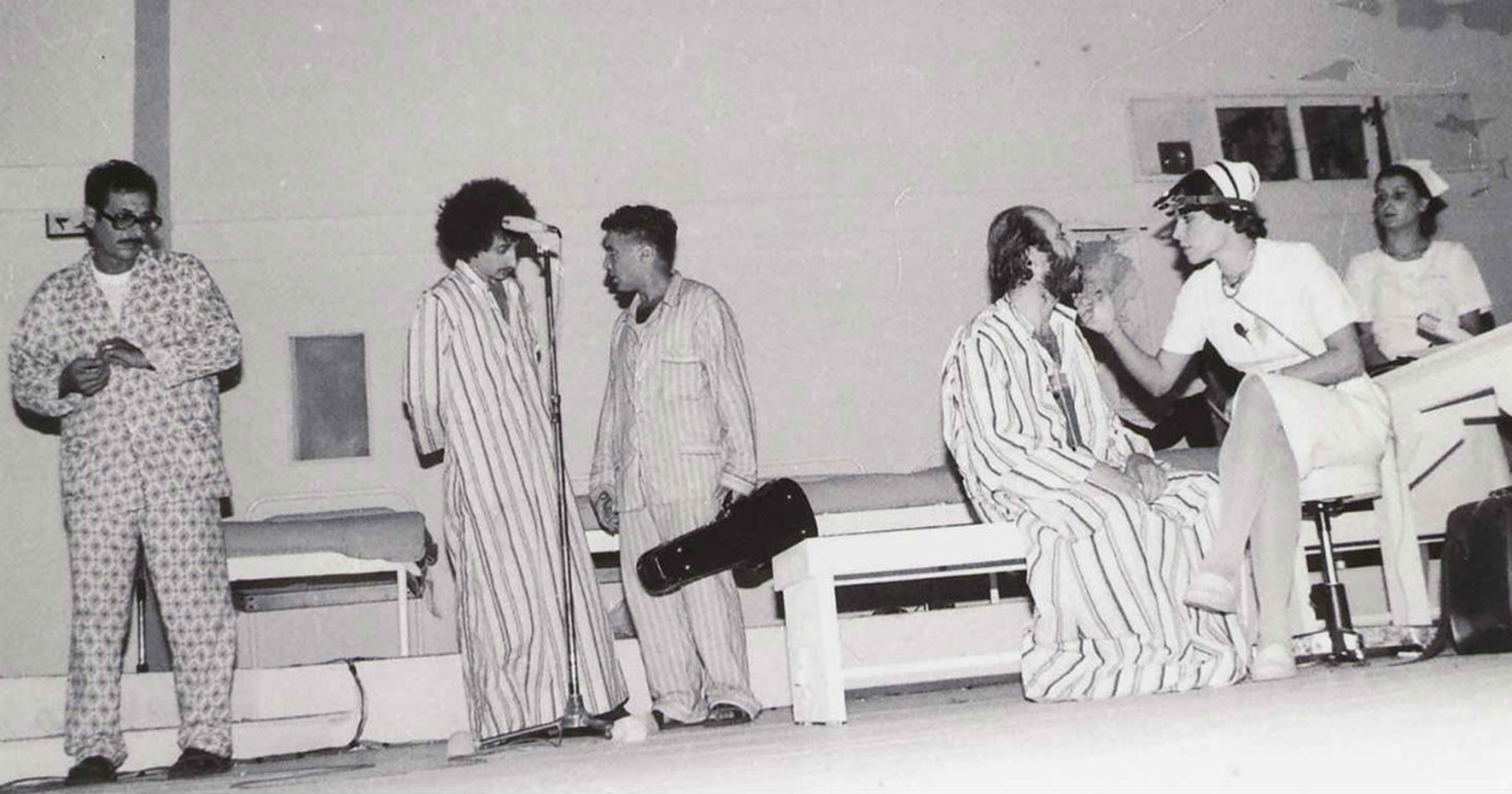

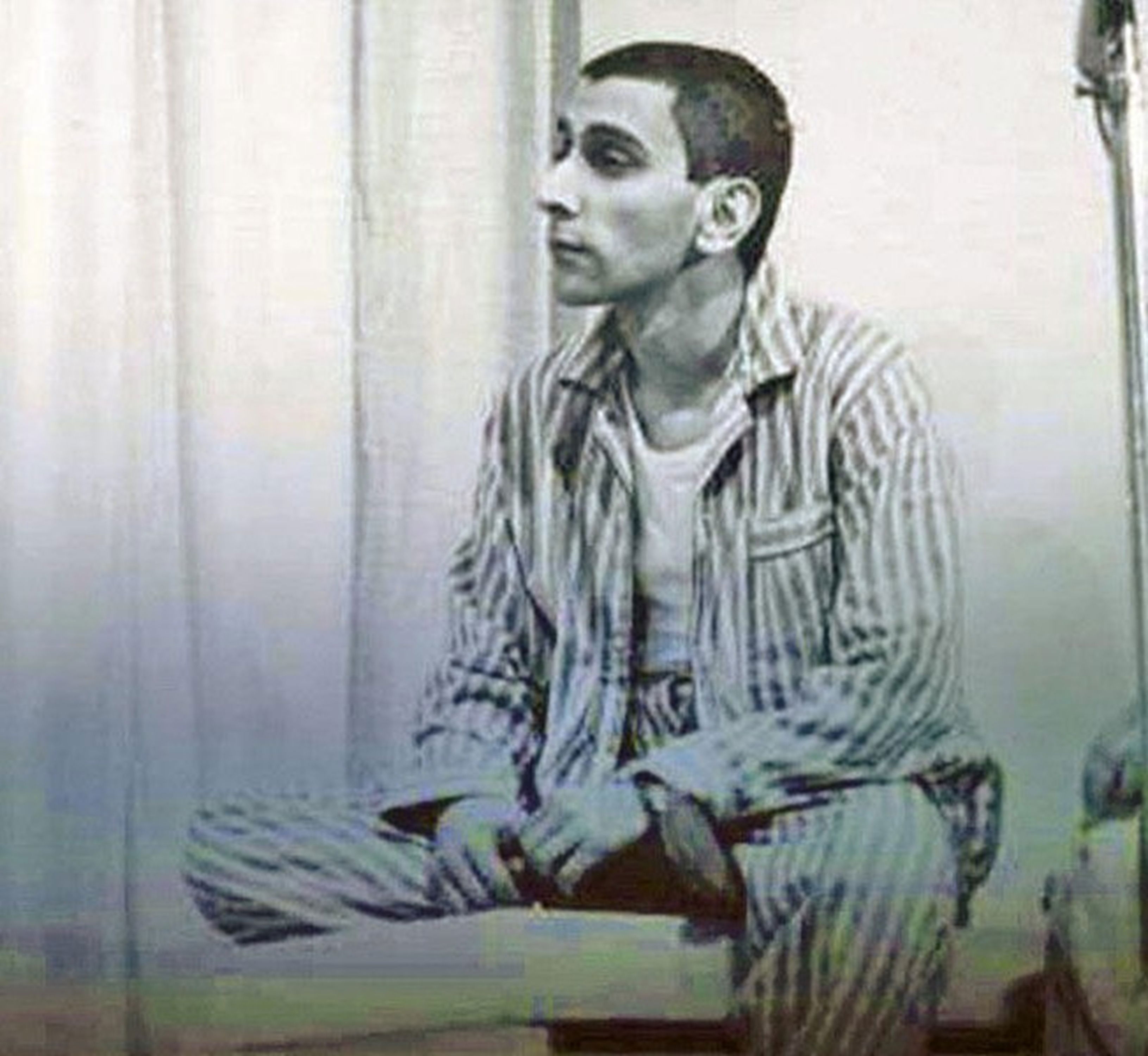

كذلك الأمر في «فيلم أميركي طويل». كانت السينوغرافيا عبارة عن جدار أبيض على كامل عرض المسرح، وأعلاه نافذة عريضة وقليلة الارتفاع. في أسفل الجدار، تصطف الأسرّة على عدد المرضى (9 أسرّة)، وفي وسط المقدّمة طاولة وبضعة كراسٍ، وعلى الجانب الأيمن، أو الأيسر للمسرح جناح التمريض.

من مسرحيّة «فيلم أميركي طويل»-1980

كريم:

على الجانب الأيسر للجمهور على ما أذكر. وكان المرضى معظم الوقت متواجدون على المسرح، يمارسون نشاطهم اليومي. أضف إليهم سبعة من الممرضات والممرضين وطبيب واحد، يظهرون في مشاهد متفرقة خلال العمل.

هذا الأمر بحد ذاته في غاية الصعوبة للمخرج المسرحي المتخصص والأكاديمي، فكيف بزياد الرحباني - المسرحي بالفطرة؟

لذلك، اشتغل زياد بمنطق التوزيع الأوركسترالي الموسيقي. اعتمد في العملية الإخراجية على البؤر الصوتية المتفرقة والموزّعة على كامل عرض المسرح: حول طاولة الوسط، عند جناح التمريض، وعلى الأسرّة وحولها، وأحياناً عند النافذة العليا، حيث يعربش زياد (بشخصية رشيد) ليشاهد ماذا يجري في الخارج. ويبدو أنّ الإضاءة المسرحية لم تكن فعّالة كما أراد، فكان الاعتماد على البؤر الصوتية من خلال التحكّم بمصدر الصوت على خشبة المسرح، من جهة، ومن خلال رفع أو خفض مستوى الصوت في هذه البؤرة أو تلك من جهة ثانية.

أليس:

أظن أنني فهمت.

هذا ما يتظهّر جليّاً عندما نستمع إلى هذه المسرحية. فالحوارات الجانبية تدور كل الوقت على المسرح بشكل متوازٍ وبلا توقّف تقريباً. والتركيز على حوار معيّن كان يحصل إمّا من خلال «الميكساج» الحي على المسرح، وإمّا من خلال تحكّم الممثل بمستوى صوته.

هل هذا ما قصدت؟

كريم:

نعم، ولكن… لم يقتصر الموضوع عند زياد على الميكساج، أو على خفض مستوى صوت في مكان ورفعه في مكان آخر. حتى لَفت انتباه المشاهد، لم يكن فقط من خلال البؤر الصوتية، بل من خلال الفعل المسرحي الذي يحصل في بؤرة معيّنة.

أنا لا أتكلم هنا عن النص وإدارة النص، بل عن إدارة الفعل الدرامي. هذا من المهمات الأساسية والصعبة لدى المخرج المسرحي، وهذا بالضبط ما يجري ضمن الأوركسترا عند أداء عمل موسيقي معقّد. هنا تظهر العلاقة الجدلية بين الميلودي والهارموني. فعندما تصدر ميلودي من جهة أو آلة معيّنة، لتكملة ثيمة معيّنة، في حين أن الآلات الأخرى تتحوّل لمرافقة، أو لهارموني؛ هنا يكمن، باعتقادي، الفكر الإخراجي عند زياد، والتعامل مع الفعل الدرامي بمنطق الميلودي والهارموني.

أليس:

أعذرني، لكن هل يمكنك الشرح أكثر؟

كريم:

نحن كمخرجين، نهتمّ كثيراً بكيفية نقل انتباه المشاهد من فعلٍ إلى فعلٍ آخر، من دون أن ينتهي الفعل الأول. هذا ليس بالسهل، خاصةً إذا كان الفعل الثاني يجري في بؤرة أخرى. في سبيل تحقيق هذا الهدف نستخدِم كلّ إمكانيات الإخراج، وأهمها كيفية تكثيف الفعل، وإحداث وقع معيّن لدى المُشاهد عند الانتقال إلى الفعل الآخر. نستخدم عادةً أدوات مختلفة لهذا الغرَض، من ضمنها الإضاءة، الحركة، الصوت، الإيقاع أو الوتيرة (Tempo)، أو كما يقول الروس Tempo-rhythm نستخدم كل هذا لِحَرف انتباه المشاهد من فعل إلى فعل آخر. هذا ما صنعه زياد في «فيلم أميركي» بطريقة معقدة، إنما من دون أن ينتبه المُشاهد إلى هذه العملية. فتبدو النقلات عادية، تلقائية، سهلة وسلسة.

هنا تكمن عبقرية زياد في الإخراج وإدارة الممثل.

أليس:

يا سلام! أوافق بشدّة.

وليد:

بلا قطعٍ لحديثكما... لا بدّ هنا من الإشادة ليس فقط بزياد الرحباني، بل بالعقل المسرحي المدبّر لديه: زياد أبو عبسي، الممثل والمخرج والأستاذ الجامعي، الذي انضمّ إلى فريق زياد من مسرحية «بالنسبة لبكرا شو؟».

أليس:

إلى الآن، مفهوم، لكن ما الرابط بين كل ما ذكرت، ومسرحية «بخصوص الكرامة…»؟

كريم:

أمّا في «بخصوص الكرامة…»، فقد قرر زياد أن يعوّض النقص في فعالية الإضاءة في مسرحياته السابقة، فاستعان بمصمّمة الإضاءة الإنكليزية جوديث غرينوود، التي عملت على خلق نفس البؤر التي نفّذها بالصوت سابقاً، إنما هذه المرة بالإضاءة. فتحوّل مبدأ الـFade in, Fade out إلى Zoom in وZoom Out. هذا ما يتقاطع أيضاً مع منطق التوزيع الأوركسترالي. فخطّ الفعل المتّصل في العمل يمكن تشبيهه بالمسار الموسيقي للأوركسترا حيث نسمع الزخم الميلوديّ منطلقاً من نقطة محدّدة، والأصوات الباقية تشكّل الخلفية الموسيقية له، أو اللحن المضاد (الكونترابنط).

يمكن أيضاً تشبيه هذا الخط بموسيقى الجاز، حيث نسمع تفريدات (إرتجالات) لآلات معيّنة، أو حوارات بين أكثر من آلة، بينما يمضي اللحن أو الثيمة الرئيسية في مسارها الطبيعي.

وليد:

جميل هذا التشبيه.

أعتقد أنّ هذا بالضبط ما صنعه زياد في المسرح بفطرته، مستخدماً موهبته في التأليف والتوزيع الموسيقي.

كريم:

صحيح.

لذلك ربطت «ثلاثية الشعب العنيد» بفيلم أميركي طويل، لأنني أعتبرها «المانيفست» الزيّاديّ في المسرح.

الإخراج في «فيلم أميركي طويل» دقيق وصعب ومعقّد للغاية، ولكنّه وصل إلى المشاهد/المستمع بطريقة سهلة وبسيطة.

أمّا في «بخصوص الكرامة…» ازداد الإخراج تعقيداً وصعوبةً، لكنّ المشكلة في أنّ المضمون وصل إلى المشاهد بنفس التعقيد والصعوبة.

من مسرحيّة «فيلم أميركي طويل»-1980